La toilette

Il n'existait dans notre appartement qu'un seul point d'eau qui servait pour s'alimenter en eau potable, à faire la vaisselle, la lessive et aussi la toilette de chacun . L'eau était froide et si on avait besoin d'eau chaude on devait la faire bouillir dans un récipient appelé bouilloire et la mélanger en plus ou moins grande quantité avec de l'eau froide selon la température désirée.

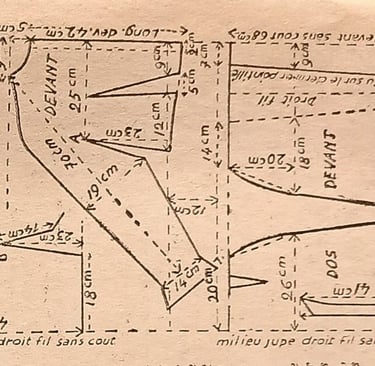

Chaque matin, je me débarbouillais la figure à l'aide d'un gant de toilette qu'on dénommait "une main" dans notre famille. J'enfilait une main dans le gant de toilette, je le mouillait au robinet ou dans une cuvette remplie d'eau tiède. Je le frottait avec une savonnette jusqu'à ce qu'il mousse bien puis je le passait sur mon visage avec une légère pression pour enlever les desquamations cellulaires. Je rinçais le gant, puis mon visage à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il n'y ait plus trace de savon.

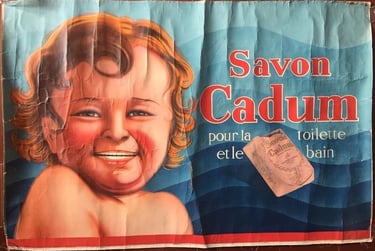

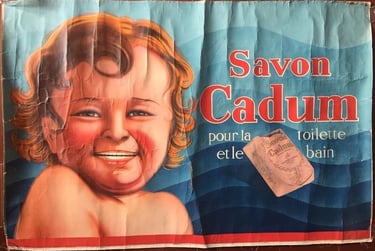

Nous utilisions qu'une seule marque de savonnette, la seule que ma mère achetait, la savonnette "Palmolive" à l'huile d'olive. une autre lui était concurrente "bébé cadum".

Je lavais l'ensemble de mon corps une fois par semaine environ, nu devant l'évier.

Pour les cheveux c'était plus compliqué. Assis sur une chaise le dos tourné à l'évier, la tête en arrière, ou bien debout devant la tête baissée sur l'évier, ma mère savonnais mes cheveux avec un shampoing DOP, les frottait et les rinçait en versant de l'eau chaude. On adopte d'ailleurs toujours cette même méthode chez le coiffeur.

Je n'ai jamais vu mes parents se laver devant le lavabo. Je suppose qu'ils devaient accomplir ce rituel lorsque nous étions au lit au lorsque nous étions à l'école car ils étaient toujours impeccablement propres.

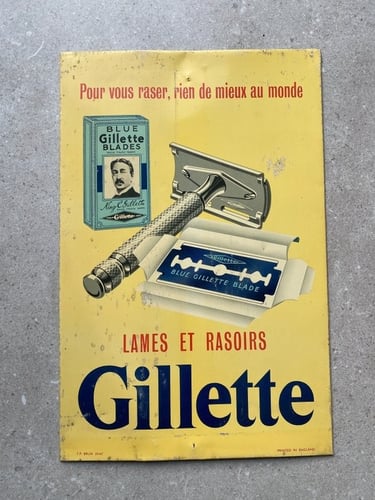

Cependant certains dimanches où il ne travaillait pas je voyait mon père se raser avec un rasoir à main "gillette blue" devant un petit miroir accroché au dessus de l'évier. Il chantait des chansons de sa jeunesse comme "les bœufs" ou bien écoutait des concerts d'accordéon retransmis chaque dimanche matin à la radio.

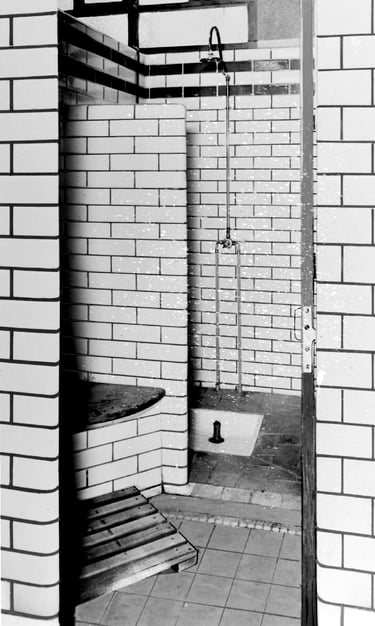

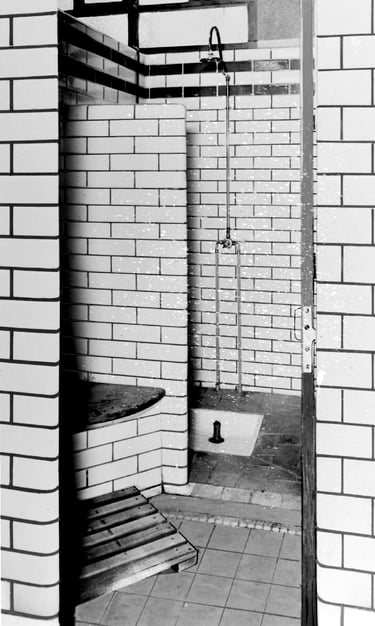

Le père de Bernard B. un camarade d'école proposa à mes parents que j'accompagne leur fils aux bains douches municipaux. Je le rejoignis et nous entrâmes tous deux dans une cabine. J'e crois que je découvrais une telle installation. Il tourna deux robinets et une pluie chaude torrentielle s'abattit sur nos tête. Effrayé, je me dégageais. Je fus pris de panique lorsque la vapeur me suffoquait et m'empêchait de respirer. Je me mis à crier, à hurler. J'étais incontrôlable et me débattais contre un ennemi vaporeux invisible. Je me calmais lorsque la pluie devint plus clémente, plus tempérée, moins tropicale.

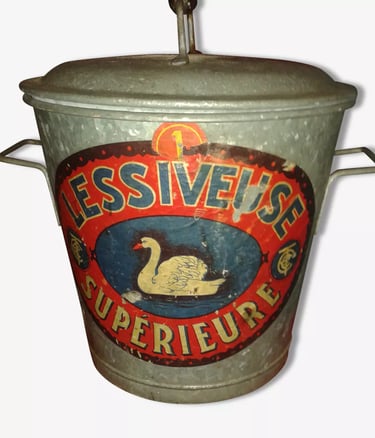

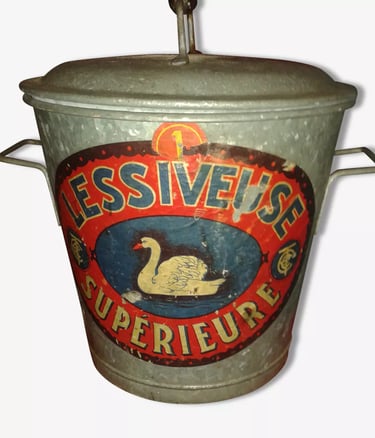

Parfois, lors de très chauds étés, ma mère sortait sa lessiveuse sur le trottoir. Elle la remplissait d'eau tiède et chacun notre tour avec mon frère nous nous introduisions timidement dans le baquet de tôle galvanisée à croupeton. C'étaient des instants de joie.

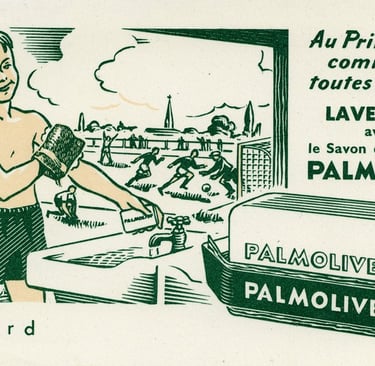

Réclame, comme on disait alors, du savon "palmolive" sur un papier buvard destiné à sécher l'encre sur une feuille de cahier

Pour se raser, mon père enduisait une brosse appelée blaireau avec un savon moussant qu'il éparpillait soigneusement sur son visage. Ensuite il passait délicatement le rasoir qui coupait les poils.

Une cabine de douche telle qu'elle existait dans un établissement municipal de bains douches. Pour éviter d'avoir toujours les pieds moillés on montait sur un caillebotis en bois posé à même le sol.

La bain improvisé l'été dans une lessiveuse plus haute à une seule place contrairement à celle utilisée par les deux enfants.

La nourriture

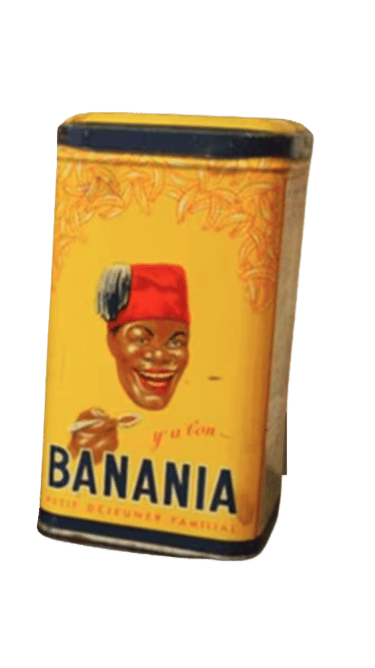

La matin, après que mon père soit parti au travail, ma mère préparait le "déjeuner". En effet, le matin on déjeunait. Elle étalait du beurre sur sur des tranches de pain suivi d'une couche de confiture. Elle faisait chauffer du lait dans une casserole sur la cuisinière. Il fallait attendre que le lait boue. Une pellicule solide appelée la peau du lait se formait alors sur la surface. Après avoir versé dans nos bols un peu de poudre de cacao "Banania", elle continuait avec le lait en prenant soin de ne pas laisser tomber la peau dans nos bols. Ensuite on trempait nos tartines dans notre bol. C'était très bon. De plus cela correspondait aux conseils que nous donnaient nos maîtres à l'école qui faisaient l'éloge de la tartine de beurre et confiture pour être en forme.

A midi, nous revenions de l'école pour manger car il n'existait pas de cantine. Mon père était absent à tous les repas sauf pendant ses vacances. Etant cuisinier dans un établissement scolaire il y travaillait dès le matin, à midi et le soir.

Ma mère s'occupait de préparer les victuailles en les faisant cuire sur le dessus de la cuisinière ou dans le four. Elle mangeait avec nous. A midi on dînait. Certaines de ces recettes, notamment celles des desserts me sont restées en mémoire et j'ai essayé parfois de les reproduire.

Ses flans avaient une texture particulière. Ils n'étaient pas cuits au bain marie mais directement au four.

Nous aimions qu'elle nous fasse des matefaims : une pâte un peu plus épaisse que celle des crêpes cuite à la poêle en petits tas avec éventuellement des tranches de pommes ou une épaisse tranche de pain.

Sa matefine avait aussi du succès : c'était une omelette allongée d'un peu de farine, cuite sur toute la surface de la poêle.

J'adorais aussi ses gâteaux de riz confectionnés au four dans de grands plats avec leur parti supérieure bien dorée et caramélisée.

Ses clafoutis au moment des cerises nous régalaient avec leur pâte cireuse non levée.

Je me souviens aussi des pommes de terre sautées ou en robe des champs (je les nommait en robe de chambre).

En dessert nous avions un fruit : pomme, banane, orange l'hiver, fraises, cerises, prunes l'été. Parfois on finissait par du fromage blanc allongé de crème et sucré. Mon père le mangeait avec du sel, du poivre, du persil et de l'ail.

Nous partions à l'école ensuite et pour le goûter de 10 heures nous achetions des pains aux raisins en passant devant la boulangerie. En revenant de l'école à 11 heures et demie j'étais chargé d'y prendre la pain, une flûte. Mes parents réglaient chaque fin de mois après que mon père eut reçu sa "paie".

Parfois, la boulangère me le rappelait en disant "tu diras à tes parents qu'ils pensent à moi" . J'avais honte et j'en voulais un petit peu à mes parents. Mais j'avais conscience qu'ils avaient encore des difficultés.

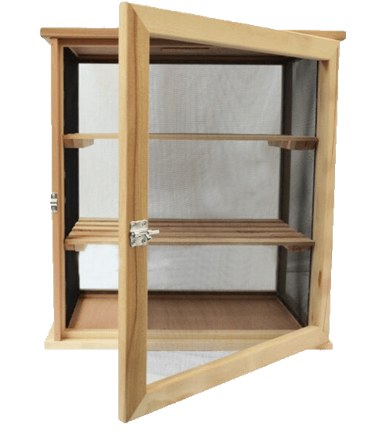

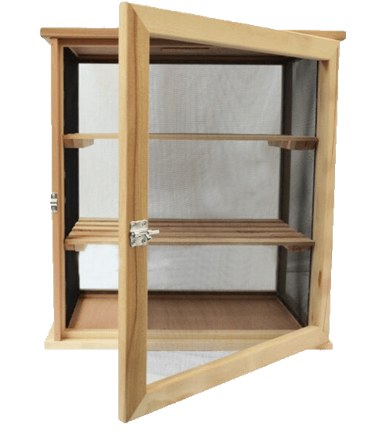

Nous ne possédions pas de réfrigérateur pour conserver les aliments. Ceux qui craignaient la chaleur étaient déposés à la cave qui même en été gardait une certaine fraîcheur. Pour les protéger des souris, des mouches et de tous les animaux considérés comme nuisibles, on les mettait dans un garde manger, une cage confectionnée avec un grillage très fin qui laissait passer uniquement l'air.

Une cousine de Mardore venait régulièrement nous vendre du beurre et des fromages que ma mère mettait dans le garde manger

Mon père achetait les pommes de terre en sac de 50 kg me semble-t-il afin de passer l'hiver tranquillement. Elles étaient aussi entreposées dans la cave . Il n'achetait que des pommes de terre bintje qui pour lui étaient les meilleures.

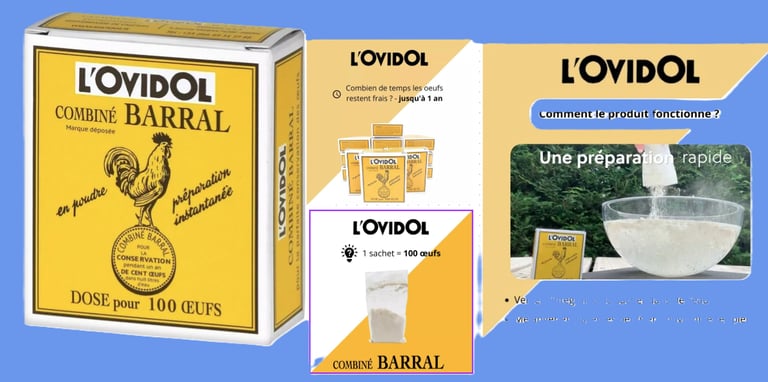

Il achetait aussi plusieurs douzaines d'œufs à la belle saison et les conservait dans une grande jarre remplie d'un liquide visqueux froids et gélatineux. Lorsque ma mère, l'hiver avait besoin d'œufs, j'allais les chercher à la cave. J'ouvrai la jarre, je trempais mes mains dans cette gélatine glacée, j'attrapais rapidement les œufs et en souffrant j'attendais que ma main se réchauffe.

Lorsqu'il ne restait des œufs qu'au fond, je devais tremper mon avant bras en entier.

Au retour de l'école vers 17h nous goûtions : un bol de cacao Banania agrémenté de tartines beurrées recouverte de confiture, de miel, de poudre de cacao ou de chocolat râpé.

Le soir, nous mangions de la soupe de poireaux et de pommes de terre ou de pâtes (certaines avaient la forme de petites lettres de l'alphabet ce qui nous permettait de composer des mots sur le bord de notre assiette) . Lorsque ma mère avait préparé à midi un "bouilli" (pot au feu) elle gardait le bouillon de cuisson pour en faire la soir une soupe à laquelle elle rajoutait des vermicels. On appelait cela un "bouillon gras". On y rajoutait du pain coupé en gros morceau qui se ramollissait avec le liquide chaud et même du vin rouge ce qui donnait un goût particulier.

Les habits

Nos habits :

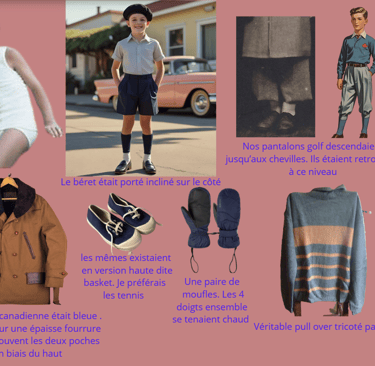

Le matin, nous nous habillions avec

un maillot de corps blanc sans manche appelé Marcel,

un slip également blanc avec une espèce d'ouverture,

une chemise épaisse ou légère suivant la saison,

un pantalon ou un short

des chaussettes mi bas qui montaient jusqu'à mi mollets ou des chaussinettes.

Un pull over éventuellement tricoté par ma mère,

et pour sortir une veste ou une canadienne.

Nous avions les habits de tous les jours que nous gardions une semaine et les habits du dimanche plus jolis que nous enfilions pour aller à la messe le matin et nous promener l'après-midi ou aussi à l'occasion de fêtes et de spectacles.

Sur la tête nous portions un béret.

Pour protéger nos mains l'hiver on enfilait des moufles en laine, plus rarement des gants. Il existait aussi des mitaines, des gants troués au niveau du bout des doigts ce qui permettait de s'en servir plus habilement

Ma mère et le linge

Ma mère s'occupait de laver le linge, le repasser, le raccommoder. Elle tricotait pour confectionner des écharpes et des pull over. Parfois, mais rarement elle s'essayait à fabriquer une robe à partir de ce qu'on appelait un patron.

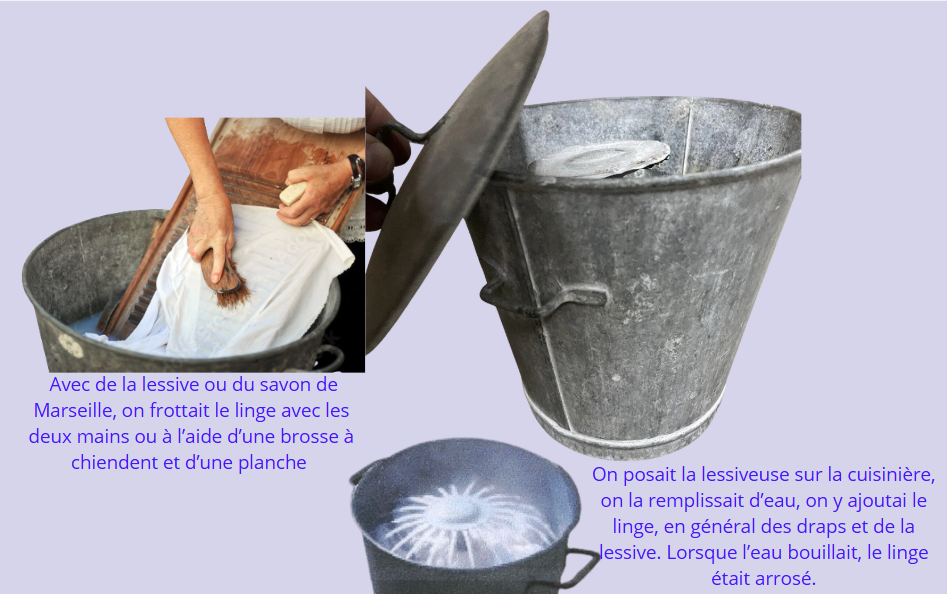

Elle lavait le linge dans dans une bassine déposée sur l'évier. Elle la remplissait d'eau chaude réchauffée dans une bouilloire sur la cuisinière. Elle y ajoutait de l'eau froide afin de ne pas se bruler et de la lessive. Elle frottait le linge entre ses deux mains ou utilisait une brosse à chiendent lorsqu'il était plus sale. Elle entassait le linge lavé sur le bord de l'évier, vidait sa bassine qu'elle remplissait à nouveau d'eau chaude pour le rincer. Elle terminait par un rinçage à l'eau froide. Elle étendait le linge sur un fil traversant la cuisine.

Pour le gros linge tels que les draps, elle utilisait une lessiveuse pour les faire bouillir. Ce gros récipient, était posé sur la cuisinière, rempli d'eau. Les draps y étaient placés dans le fond avec de la lessive. Au centre de la lessiveuse un tuyau en métal récupérait l'eau chaude du fond et arrosait le linge. La température à l'intérieur de la lessiveuse atteignait 100 degrés. Ainsi les microbes étaient-ils tous occis.

Pour repasser le linge, elle déployait une table à repasser devant la cuisinière sur laquelle elle disposait trois ou quatre lourds fers en fonte pour qu'ils emmagasinent de la chaleur. Elle étalait le linge sur la table à repasser, elle prenait à l'aide d'un chiffon un des fers par sa poignée. Elle le faisait glisser sur le vêtement. Lorsqu'il était froid elle le reposait sur la cuisinière et en prenait un autre. Compte tenue de l'inertie calorifique du métal, il était nécessaire d'avoir trois ou quatre fers pour ne pas attendre son réchauffement si elle n'en avait qu'un ou même que deux.

Lorsque les vêtements étaient déchirés pour une raison quelconque, elle les raccommodait ou les rapiéçait, c'est-à-dire cousait une pièce du même tissu à l'endroit de l'accroc.

Elle reprisait les chaussettes trouées par l'usure due au frottement dans la chaussure. Elle enfilait son poing gauche dans la chaussette et avec sa main droite elle bâtissait des croisillons de fils avec une aiguille. Elle n'utilisait pas la pièce en bois en forme d'œuf.

Elle possédait une table à ouvrage dans le tiroir de laquelle était entreposé tout ce qui lui était nécessaire pour cette tâche : bobines de fils, aiguilles, boutons, pressions, aiguilles à tricoter.

Pour enfiler un fil dans le chas de l'aiguille, elle mouillait l'extrémité du fil avec sa salive et visait en portant l'aiguille à hauteur de l'œil.

Le dé à coudre enfilé sur un doigt permettait de pousser l'aiguille sans se piquer

La véritable table à ouvrage de ma mère

Elle nous tricotait des écharpes ou des pull over.

Elle m'avait appris à tricoter et je savais faire les points à l'endroit et les points à l'envers.

Je devrais essayer pour voir si je suis toujours capable.

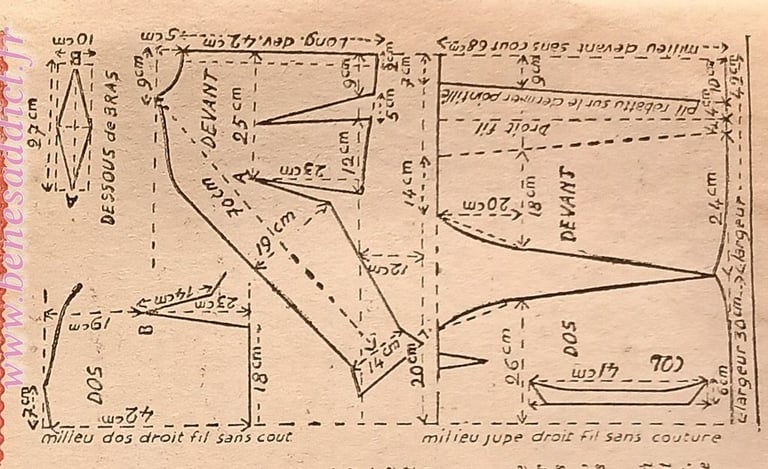

Avec sa machine à coudre Singer, ma mère réparait des vêtements, voire même essayait d'en créer d'près un "patron", une grande feuille donnant le plan du vêtement.

Avec ses pieds, elle déplaçait une pédale placée en dessous de la machine avec un mouvement de va et vient continuel qui par un système de courroie et de bielle, le transformait en mouvement rotatif qui faisait tourner une petite roue placée sur le côté. Cette roue transmettait par un système identique un mouvement de va et vient à une aiguille dans laquelle était introduit un fil venant d'une bobine placée sur un pic sur la partie supérieure. Combinée avec une canette dans laquelle se trouvait un autre fil, cela cousait deux morceaux de tissu ensemble.

A plusieurs reprise, lorsque j'étais adolescent, j'avais essayé de comprendre comment les deux morceaux de tissu pouvaient être cousus ensemble. Je n'ai jamais compris.

L'inventeur de la machine à coudre est Barthélémy Thimonnier.